被吐槽到飞起的“掉漆王”? iPhone 17 Pro 系列翻车评测却把我们看傻

“掉漆翻车”的风吹得比秋天还早。iPhone 17 Pro/Pro Max 一上线,社媒就炸了:铝合金边框太软、轻磕就花、钥匙一蹭心在滴血。可等到我们把机子真拎去“上刑”,果粉们又傻了眼——这代手机的耐造力,远比肉眼看到的划痕强悍得多。

先说材质。铝合金的优点是轻、导热快、加工自由度高,缺点也摆在那:比高硬度金属更易出现表面凹痕。于是论坛里出现了经典的“第一道痕就是个性签名”。但别急着盖棺定论,我们照着日常场景来一套组合拳:口袋里和钥匙硬币混居,桌面粗糙滑来滑去,背包夹层小摩擦不断——结果?边框漆面确实比上一代更容易起痕,可整机形变、屏幕抗冲击、结构完整度却更出色。用一句话概括:皮薄肉厚,外强中更强。

对比参考同样重要。此前的碰撞实测里,iPhone 17 Pro Max 的跌落生存率优于 16 Pro Max。落地那一瞬,边角吸能、机身应力分散、内在骨架的韧性都派上了用场——它不是“摔不坏”,而是“更不容易被摔坏”。这就像穿了件容易勾丝的风衣,下面却是防弹级的内衬:外表可能先“崩”,核心却稳。

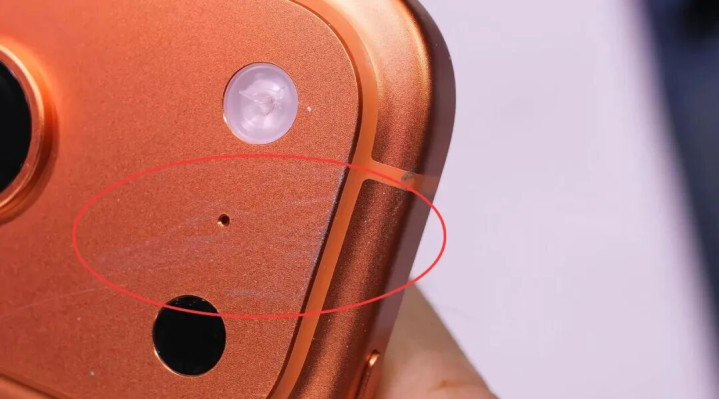

我们再把镜头拉近到大家最关心的“翻车位”:边框与涂层。油漆/氧化层本来就是金属的“外套”,目标是颜值和耐腐蚀,而不是无限硬度。在刀刃轻划的条件下,氧化层出现约 2~2.5 微米的浅痕——这比头发丝还薄得多,肉眼“显眼包”,显微镜更抓马。

深蓝色款在摩擦后掉漆感更明显,橙色相对耐看,但两者都扛不住硬币/钥匙这类金属对金属的“同门相残”。这也解释了为啥本代没见到“纯黑”版本——深色系一旦露底,视觉对比度拉满,“心理受伤分”直线飙升。

可别忽略了另一半结论:屏幕和玻璃区的抗造程度让人放心。超瓷晶玻璃区域被刮过后,部分痕迹肉眼明显,但一擦就淡,属典型的表面转移/涂层印迹;真正伤到基材需要更苛刻的条件。

更狠的是最后的人肉“掰弯”环节:机身这回真没“软骨病”,结构强度在线,形变可控,回弹干脆。于是我们得到一个看似矛盾、实则统一的评语——“油漆不耐刮,但机身过硬”。

那么,普通用户该怎么用、怎么选?

第一,若你是“原味党”,不贴膜不带套,请选浅色系或对色差不敏感的配色。浅色掉漆不显,视觉情绪稳定。第二,若你追求“远看一片整齐”,上手直接配个轻薄壳+正反膜,代价是多几克重量,收益是心态从容。第三,使用场景影响远大于材质差异。口袋里别和钥匙硬币同居;桌面砂粒是小刽子手;背包隔层松垮会增加动态磨损——这些都是“省心秘籍”。第四,别把边框涂层的脆弱等同于整机“质量不行”。当意外跌落发生时,你更需要的是结构和屏幕扛事儿,而这代恰恰把“扛事儿”做得更到位。

至于和上一代的对比,16 Pro Max 的钛金属抛光在抗刮感知上确实占些便宜——“看起来更耐刮”。但一台手机的综合体验,不只是一圈边的体面,还有摔落后的存活率、屏幕的寿命曲线、机身的整体稳定性。这一回,17 Pro 系列把“好看耐刮”和“能打耐摔”做了取舍,偏向后者。如果你是实用主义者,这种取舍并不坏;如果你是外观苛求党,那就把“壳膜”当作标配工装。

最后来点态度总结:1)掉漆确实存在,别自欺。2)耐摔更强,也别轻视。3)对不同用户,这不是“翻车”,而是“侧重”。4)你可以批评它的皮,但别忽略它的骨。

当“翻车评测”把镜头怼到最近,我们反而看清了更远——一台旗舰,最该扛住的是不可预测的意外,而不是键帽上的挑刺。iPhone 17 Pro/Pro Max 这次把“耐造分”从幕后拉到了台前:表层是妥协,底层是野心。要不要买?答案很简单:你想要一个“面子”更体面,还是一个“里子”更可靠。选好了,就别回头。