【报效祖国 建功西部】心怀生态梦 追“绿”写忠诚——记庆阳市林科所林草湿荒综合治理研究室主任徐建民

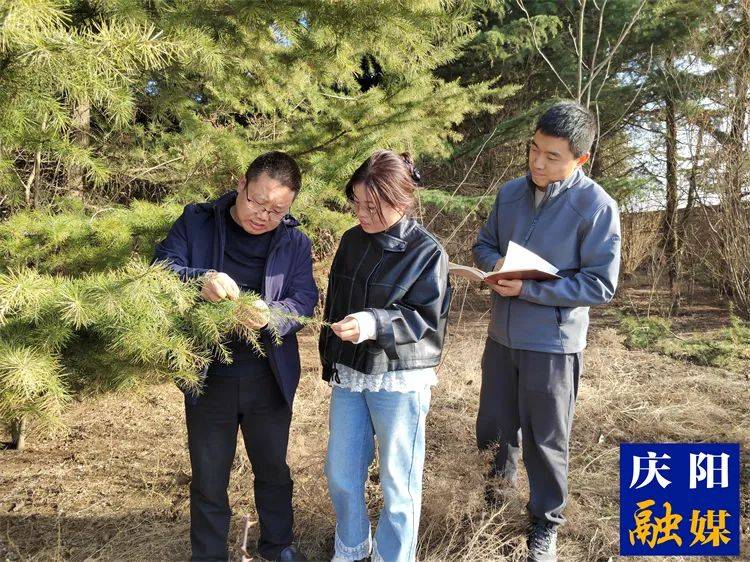

徐建民在苗圃地查看苗木长势。(受访者供图)

翻开徐建民的科研档案,处处跃动着西北生态治理的脉搏:23项科技项目见证着创新轨迹,26个优良树种改写富农产业版图,3.6亿株标准化苗木扎根黄土高原。其中容器育苗关键技术的突破最具标志性——通过数十次基质配方改良,他创出育苗周期缩短20天、成本直降30%的“黄土配方”,容器苗造林的大规模应用,让庆阳造林成活率实现了跨越式提升。

在合水县何家畔镇枸杞基地,“双篱式”立体栽培模式打破传统种植桎梏,亩产突破300公斤神话;镇原县三岔镇千亩文冠果林中,“陇冠3号”以单株产油量超常规品种2.7倍的战绩,演绎着“一粒种子改变生态”的传奇。

这些突破的背后,是科研人“把论文写在大地上”的坚守。

实施油松抚育项目时,他带领团队在子午岭深山驻扎42天,布设83个监测样地,建立起覆盖林木全生命周期的生态数据库;2017到2018年,跑遍了全市八县区、25个林场的279条调查线路,基本摸清了庆阳市乡土珍稀树种家底,采制的360份标本、编制的树种名录、图鉴和创新性提出的乡土树种稀有与保护的级别,为资源保护和下一步在生态治理中的开发利用奠定了基础。

2015年的一次常规调查中,合水大山门林场一片健康葱郁的油松林成为徐建民的灵感源泉,低质低效的人工油松林通过科学精准的经营调控,也可以形成类似天然林的稳定生态结构,催生出“近自然、多功能”等3个科技项目的相继落地实施。在3000余亩的示范林里,徐建民带着团队构建起包含林木、土壤、水文、碳循环、多样性等36项指标的监测体系。2019年项目攻坚期,团队白天穿梭林间记录数据,夜晚在灯下整理资料,最终形成的技术模式使经营5年后的油松亩均蓄积年增0.8立方米,固碳能力提升12%,为子午岭人工林经营树立新范式。

从背着水壶丈量林地的技术员,到执掌重大科技项目的学科带头人,徐建民用21年光阴诠释着科研人的坚守:那些镌刻在标准文本里的技术参数,生长在陇东大地的亿万亩新绿,以及深藏在监测数据库中的生态密码,共同绘就了黄土高原绿色发展的新画卷。

绿富同兴 解锁增收密码

“进林区考察,当地群众问我最多的一句话就是‘真的能在林子里赚下钱?’我每次都非常肯定的说,能!”徐建民告诉记者,所有的科研,都应该是为百姓服务的,要做,就要做出实效。

2012年集体林权改革后,林农“守着林子没饭吃”的窘境普遍存在。为破解集体林权制度改革后林地增产与林农增收的现实难题,他探索出“三区轮作”模式:阴坡种食用菌、阳坡养生态鸡、林窗栽中药材。在庆城县蔡家庙乡,这种立体经营让每亩林地年收益突破5000元。在《庆阳市林下经济发展技术集成示范推广》项目实施中,试验提出“三维空间利用”模型:上层栽种乡土经济树种、中层套种中药材、下层培育菌草,这种立体模式使单位林地经济效益提升3-5倍。

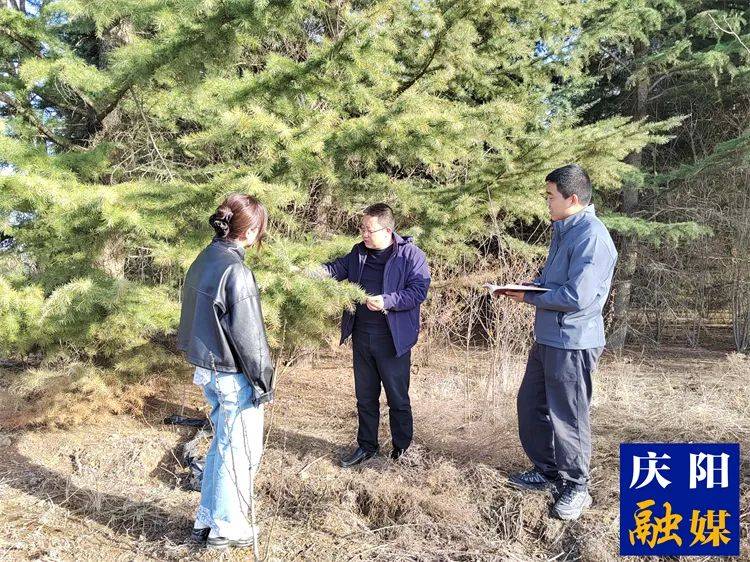

徐建民主导开展的林下经济项目持续助农增收。(受访者供图)

潜心科研 追逐绿色梦想

横亘于庆阳东部的子午岭林海,作为陇东高原的生态脊梁与天然水塔,承载着三代务林人跨越半个世纪的绿色守望。当造林面积扩增至百万亩量级,徐建民敏锐察觉到新挑战:林分结构单一、卫生条件恶化、林木生长迟滞等问题,正制约着这座“绿色长城”的功能释放。2019年起,他牵头推进三个省级科研项目,带领团队踏遍23个林场,布设495个监测样方,历经六年持续攻关,构建起包含疏伐调控、生物多样性提升等四大技术模块的森林经营体系。在示范区,经过定向间伐的油松林冠层透光率提升22%,林下植被丰富度增加47%,这标志着子午岭林区正式开启从“规模扩张”向“质量跃升”的战略转型。

徐建民的获奖证书。

“荒漠从不是绝境,而是梦想启航之地。” 二十年“与林为伴、以研为犁”的积淀,让这位新晋“林草湿荒综合治理”团队负责人,将目光投向占全市土地四成以上的广袤草原,他带领团队正在布局建立“天地空”一体化监测网。在秦团庄乡试验点,“带状补播 蓄水沟 草方格”的组合拳让草场盖度三年提高58个百分点。徐建民办公室挂着特殊地图,用不同颜色标注着草畜平衡区、生态修复区和产业培育区。当前实施的陇东退化草地修复项目已在环县西北乡镇展开技术实践。

站在甜水镇科研示范区的山丘上,徐建民凝望远处连绵的绿意,谈吐间仍系着科研攻关:“既要生态效益,也要民生实惠。我们的梦想,就是让荒山披绿装,沙地变沃野,完成生态与民生共荣的‘荒漠绿洲梦’。”

来源:庆阳融媒