今年最惨的一条热搜,出现了

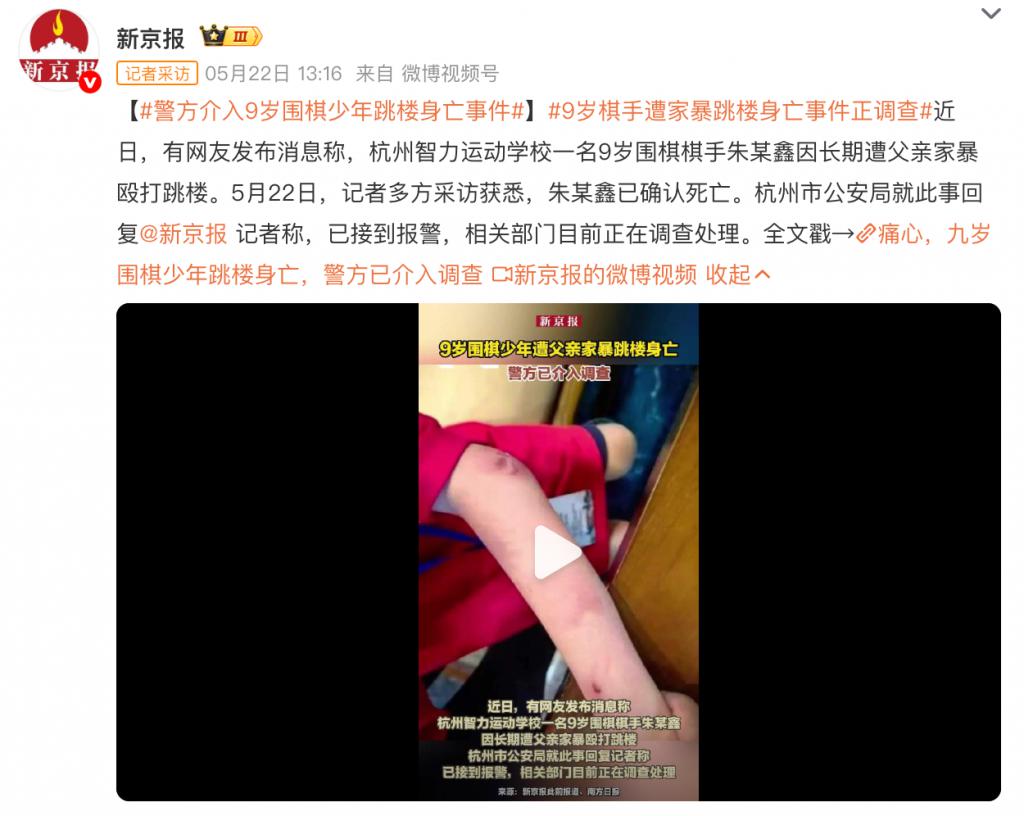

最近,发生了一件令人痛心的事件。

一个年仅 9 岁的少年跳楼自杀。

他是一名围棋天才,曾获得过全国少儿围棋比赛幼儿组冠军。

目前,关于他自杀的具体原因,尚未有明确的调查结果。

但网上的新闻报道,普遍怀疑与其父亲脱不开关系。

有不少相关人士,包括学校老师、围棋机构的工作人员、邻居等,都说曾见过男孩的父亲对他进行过暴力教育。

消息一经曝出,就在网上掀起了轩然大波。

网友们纷纷指责、痛骂这个父亲,称是他逼死了自己的孩子。

甚至有人开始怀疑,这个孩子究竟是自杀还是他杀。

看着网络上的声讨,鱼叔也是感慨万分。

虽然调查还在进行中,但这种「棍棒教育」确实在现实生活中非常常见。

一个天才少年陨落,背后还有很多东西值得我们深思。

还记得前段时间,鱼叔和大家聊过电影《终极对弈》。

讲述的也是一个天才围棋少年的成长故事。

一个不到十岁的孩子,刚刚接触围棋不久,就能将下棋多年的大人打得落花流水,还能与当时韩国的围棋霸主曹薰铉来回厮杀。

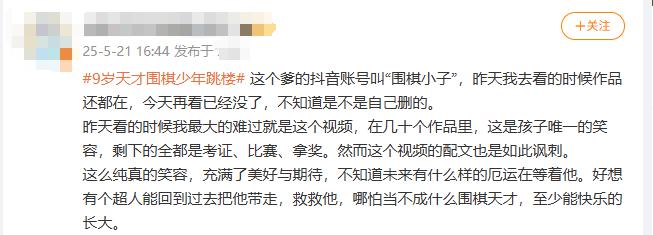

最近离开人世的少年朱宏鑫,在围棋上也有着非凡的天赋。

7 岁获得全国少儿围棋公开赛的冠军。

9 岁就成为业余六段棋手。

可想而知,这样的孩子在不远的将来,一定会在围棋界大展身手。

然而他却选择放弃这样的人生,从 18 楼一跃而下。

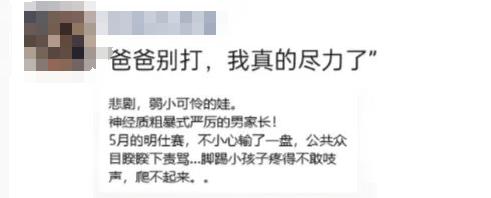

根据网传棋友提供的聊天记录,朱宏鑫生前最后一句话是:

「爸爸别打,我真的尽力了」

这句话是真是假,我们尚且不可得知。

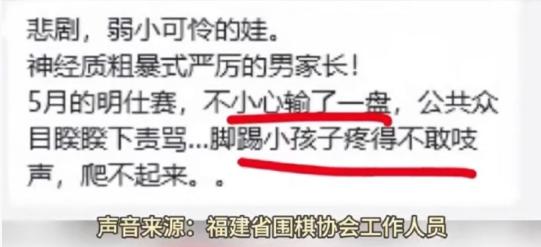

但我们从相关聊天记录与相关人员的口中可知,朱宏鑫生前的确遭受了父亲极为残暴的体罚。

在朱宏鑫不少照片中,都能看到他身上有不少淤青与伤痕,甚至还有疑似用烟烫出的伤疤。

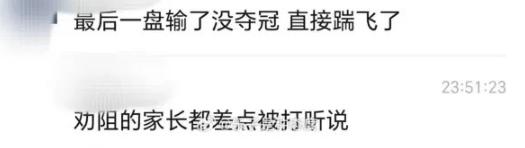

当地围棋班的家长也曾目睹过,朱宏鑫稍微表现出一点令他父亲不满意的地方,就会遭到殴打,其他家长上前劝阻,还会被反骂回来。

不久前,5 月 5 日的比赛中,朱宏鑫获得儿童 C 组第一。

但因单局失利,就被父亲当场拳打脚踢。

有网友扒出朱父的社交媒体账号,发现里面基本上就是炫耀儿子是围棋天才或抱怨儿子哪点没有做好。

不难想象,朱父大约是抱着「棍棒捧出天才」的理念在培养儿子的。

事实上,这种想法并不少见。

许多杰出的艺术家、运动员,都曾有过这样的童年经历。

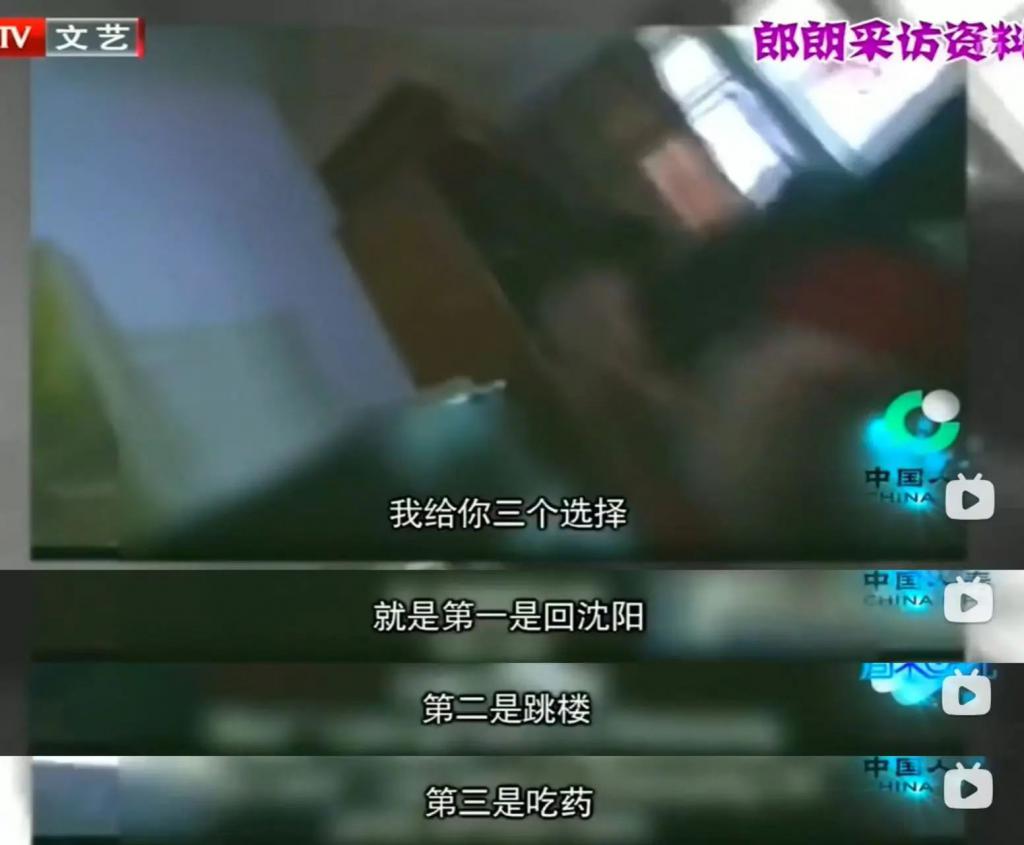

比如,郎朗。

郎朗在成为钢琴大师之前,有过一段非常紧绷的童年。

父亲因为看到儿子小小年纪就在钢琴上有天赋,便辞去工作全心投入陪伴儿子求学的路途中。

他对郎朗可谓是万般严厉,尤其是精神上的高压。

郎朗 9 岁在北京求学时,一次因为放学晚归耽误了练琴的时间,惹怒了郎父。

他给了郎朗三个选择:回老家、跳楼或吃药。

郎朗后来回忆起那段时光表示:

「我觉得我爸那时候好像是精神失常了」

好在,郎朗从这样的一段时光走了出来,最终成为钢琴家。

可是,朱宏鑫却没有等到这样的机会。

但无论是郎朗还是朱宏鑫,无论最终成功与否,这种极端的、暴力的教育本就不应该出现在一个孩子的人生中。

这些父亲究竟为何要如此做?

一部分原因,自然是以为这样的方式,能够让孩子成才。

而另一部分原因,大概是这些父亲想要通过这些孩子来证明自己些什么。

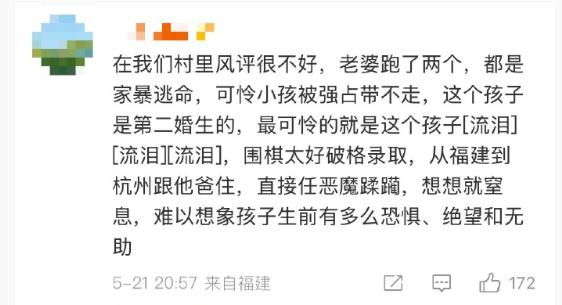

就目前网络上给出的相关信息,我们可以知道朱宏鑫成长在一个不完整的家庭中。

朱父有过两段婚姻,据同村村民说,两任妻子都是因为不堪家暴而离开的。

朱父本身也没有一个稳定工作。

或许是因为自身生活不如意,当他发现儿子的天赋时,便将所有期望都压在了孩子身上。

这让我想起了一部国产老片,《向日葵》。

片中的父亲,原本是一个很会画画的人,梦想成为一个艺术家。

但因为身处特殊年代,这个梦想破灭了。

后来他发现自己的儿子在画画上很有天赋,便一心想要培养儿子画画,好完成自己没有完成的画画心愿。

可是儿子并不热衷这样的梦想,更想和朋友一起调皮捣蛋,一起玩耍。

但,在父亲的要求下,他每天只能不停地画画。

稍微画不好,还会挨上一顿暴打。

电影中有一个场景令鱼叔感触颇深。

儿子的小伙伴跑来叫他去看电影。

在那个年代,看电影可不是件容易事儿。

儿子让小伙伴帮忙占个位置,自己画完就去。

可是父亲看到儿子的画,却说他敷衍,只是为了赶紧去玩。

于是便强制他要求画苹果,画不好就一直画。

后来还是母亲趁父亲睡着了,偷偷放儿子出去。

可那时电影已经接近尾声。

小男孩孤零零地坐在人都走空了的广场上,片尾字幕的光印在他的脸上,照亮了他不断流下的眼泪。

小男孩不明白,父亲总说是为了自己好,可为什么要让自己那么痛苦?

同样的,还有《闪亮的风采》中的父亲。

他因为自己没能达成的学习乐器的梦想,就将所有相关渴求都投射到在钢琴上有天赋的儿子身上。

只要儿子没有拿到比赛第一,他就会施加暴力。

更要命的是,父亲还有着强烈的控制欲,不许儿子离开自己的身边。

片中有这样一个镜头。

年轻的男孩躺在混乱的地板上,眼睛失神地望着某处。

然后缓缓拿起一张皱皱巴巴的纸,那是英国一所音乐学院发来的奖学金邀请。

男孩深深盯着这张纸,却毫无办法,因为父亲不允许他接受其他地方的音乐教育。

纵容有卓越的天才,这些孩子都被父亲的执念困住,逃脱不开,喘不过气。

当然,关于朱宏鑫的悲剧,背后的推手肯定不会仅仅是因为暴力的父亲。

在相关的报道中我们也能嗅到一些其他问题。

围棋机构的相关工作人员并非不知道朱父非人道的教育方式,但好像并没有积极去干预暴力的发生,给朱宏鑫多留出一丝喘口气的空间。

而这背后也彰显出,对青少年生命安全与健康应提供保障的社会机制的缺位。

不过,关于这个事件的真实情况还在调查中,我们现在不能轻易做出任何论断。

鱼叔忍不住想,如此年幼的孩子为何会选择自杀?

绝望,这可能是人们能想到的最多的原因。

下不好,会被父亲打。

可下好了,得了冠军,还是会被父亲打。

小小的朱宏鑫可能想不到其他逃离这样环境的方式,最终只能选择死亡来获得解脱。

可在这背后,似乎也远不止于此。

《向日葵》中,儿子再一次逃脱父亲的魔掌失败后,被父亲追着跑到了冻住的湖上。

父亲一不小心掉进了冰洞中。

看着在冰洞中挣扎的父亲,儿子迟疑了许久才将父亲拉上来。

他为何迟疑?

是因为对父亲的恨意吗?还是觉得困在自己执念中的父亲有些可怜,不如就这样解脱了?

无论为何,最终他还是不能放任父亲就这样离去。

无法狠心伤害他人,那好像就只能通过伤害自己的方式去「复仇」,去刺痛伤害自己的人。

儿子为了反抗父亲,曾试图将手放在缝纫机不停工作的针头之下。

也曾当着父亲的面,故意捡起炮仗炸伤自己的手。

毕竟只要手伤了不能画画了,父亲就再也没有办法逼自己了。

自杀,何尝又不是一种自害的方式呢?

又或者,根本就是出于「善意」的考量?

在东亚高度内卷的社会中,父母总是陷入「必胜」的教育理念,认为孩子只有成绩优异,有本事才是成功。

这很容易让孩子对自己的认知产生偏差。

去年上映的电影《年少日记》中,那个自杀的孩子在生前总是因为父母口中的「不听话」「做错事儿」,而认为自己是最没用的那一个。

或许,他是为了不让父母再因为自己失望、难过,所以选择让自己消失。

《阳光普照》中的阿豪也类似。

他学习优秀,为人友善,总是为别人考虑。

但最终,却是他选择了自尽。

或许,他是觉得只要自己不在了,弟弟会过得更轻松,父亲也不再因为过高期望而一次次失望。

这些孩子究竟做错了什么,要将死亡作为人生的一个选择?

朱宏鑫决定从楼上跳下来的那一刻,心中又在想什么呢?

可惜,我们永远都得不到当事人的答案了。

但即便如此,鱼叔也觉得,不能因此就停下思考探究的脚步。

否则,下一次我们失去的就不止是一个天才。

全文完。

如果觉得不错。就随手点个「赞」和「推荐」吧。

助理编辑:旺达的托马斯