纪念王元化先生诞辰105周年讲座|冯象:犹大考

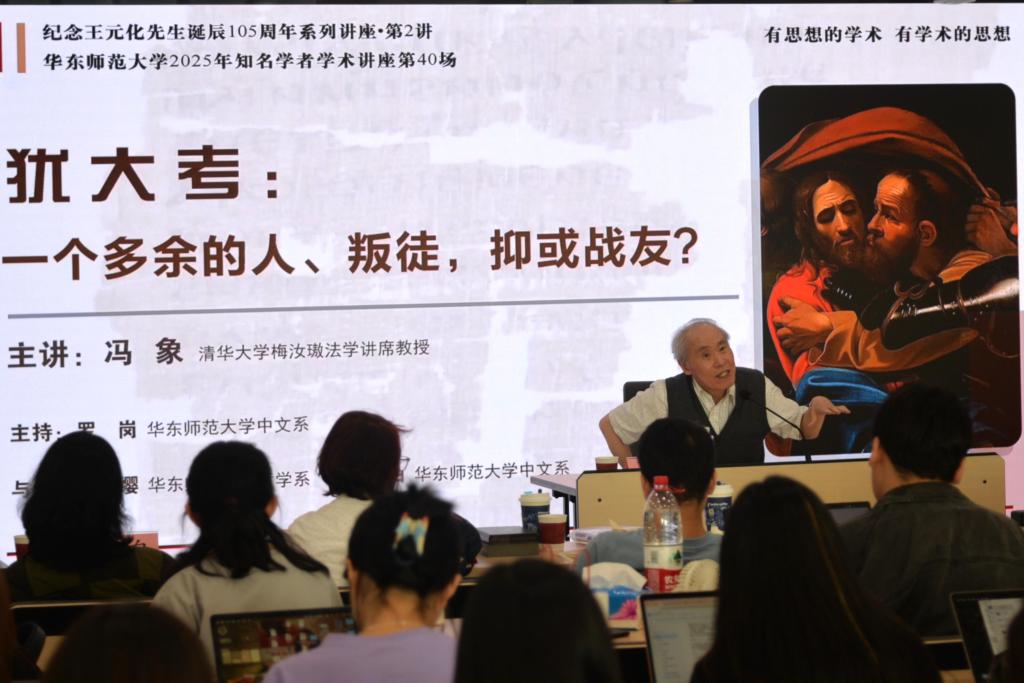

2025年5月21日,清华大学梅汝璈法学讲席教授冯象做客华东师范大学,进行了一场题为“犹大考:一个多余的人、叛徒,抑或战友?”的讲座。本次讲座是“纪念王元化先生诞辰105周年系列讲座”第二讲,由华东师范大学中文系系主任罗岗主持,哲学系张缨、中文系褚潇白参与对谈,校内外百余师生参与聆听本次讲座。

罗岗在开场致辞中阐明了系列讲座的深层立意:纪念王元化先生诞辰105周年,不仅是对其“有思想的学术与有学术的思想”理念的传承,更是以“重读经典、激活思想”回应人文学科的当代困境。他指出,王元化先生的治学始终贯通文本细读与现实关怀,而冯象老师的学术实践恰与之呼应——从《圣经》全译本重构汉语阐释维度,到跨学科研究打破知识壁垒,其“犹大考”议题直指信仰、权力与背叛的永恒命题,正是“从具体文本开掘思想锋芒”的方法论延续。

在讲座中,冯象将犹大叙事与马克思的宗教批判结合,强调“宗教是人的本质的幻想实现”,直指福音书中犹大形象的核心矛盾:作为十二门徒中唯一的南方犹太代表,其奋锐党背景暗含暴力革命的政治倾向。随后通过细读“香膏事件”“三十银币”“最后的晚餐”等场景的叙事断裂,质疑传统解释中“叛徒”标签的单一性,提出颠覆性假说——犹大的“交出”行为,若置于耶稣运动的革命语境中,可被视为一种策略性选择一一通过加速耶稣受难,迫使天国理想提前降临。恰似中国古代农民起义中“自我牺牲以点燃变革”的逻辑。

在“香膏事件”中,门徒指责妇人浪费名贵香膏,耶稣却称其行为是为自己“预备安葬”。冯象指出,这一矛盾揭示了耶稣运动对贫富议题的激进立场——天国的紧迫性超越世俗经济逻辑,而犹大对香膏价值的质疑并非简单的道德批判,实则暗含对革命资源分配的焦虑。在“三十银币”的争议中,冯象结合古代经济史分析,30银币的数额映射《出埃及记》中奴隶赔偿条款,其象征意义远大于实际价值,他质疑传统解释中将犹大行为简化为“贪财背叛”,可能是对旧约律法的戏仿式反抗。

尤具颠覆意义的是对“最后的晚餐”的重新诠释。冯老师指出,犹大坐在耶稣右侧,与耶稣共蘸一碟的细节(《马太福音》26:23)暗示背叛者可能是最亲密的战友,彻底解构非黑即白的道德叙事。冯老师强调,福音书里的叙事矛盾为后世的重释留下空间,文学重构始终在挑战单一的历史叙事,而伦理评判须回归具体历史语境,犹大形象的流变恰恰印证了叙事的权力性与可塑性。

在对谈环节中,张缨作为研究希伯来圣经的学者,在对冯象完成了将《圣经》的新约和旧约全部翻译成中文这一了不起的工作表示敬仰后,并就“如何看待《路加福音》和《马太福音》呈现出的犹大形象的差异”这一问题对冯象发起了提问。冯象回应称《马太福音》将犹大嵌入希伯来圣经的预言框架,强化宗教合法性;《马可福音》以短句和紧迫感强的叙事风格著称,呈现出耶稣运动的激进性;《路加福音》继承了《马可福音》传统,以希腊悲剧笔法刻画犹大被撒旦侵入的“人性困境”;《约翰福音》则将其塑造为“被撒旦操控的工具”,凸显神学宿命论。

褚潇白则结合陈映真笔下的犹大形象,指出文学重构的本质是为“沉默者赋形”,探讨了革命理想与人性脆弱之间的张力。并表示希望冯老师能够进一步谈谈“九十年代以降的资产阶级精英背叛资产阶级的根本利益这一‘泛犹大’现象”。冯象回应称,西方政治精英、知识精英的“犹大化”始于苏联解体,这并非个人道德问题,而是精英阶层系统性溃败的开端。而今日西方世界的种种现象——如好莱坞放弃争取先进文化代表角色、硅谷交出先进生产力、政界放弃本国资产阶级的根本利益,从政治神学的角度来看,亦无一不是“犹大化”的过程。西方政坛的混乱与古罗马教廷的制度韧性形成鲜明对比:“梵蒂冈能通过选教皇回应时代,而今天的西方政客却像《约翰福音》里的彼得,三次否认自己的责任。”在面对听众关于“批判理论实践限度”的提问时,冯象以技术垄断、资本异化等现实案例拆解,提出人文学者需以“介入性思考”打破理论与现实的壁垒。

最后,罗岗总结指出,本次讲座深度呼应王元化先生“有思想的学术与有学术的思想”理念——既有对文本裂隙的敏锐洞察,又有对当代“泛背叛”症候的批判性回应,既破除标签化思维的桎梏,亦贯通历史与现实的学术视野,彰显了王元化先生所倡“独立之精神,自由之思想”的当代生命力。

值此王元化先生诞辰105周年之际,华东师范大学中文系将持续推出系列讲座,以经典重释与理论思辨的双重进路,探索人文精神的当代突围,为人文学科在技术时代开辟不可替代的价值疆域。