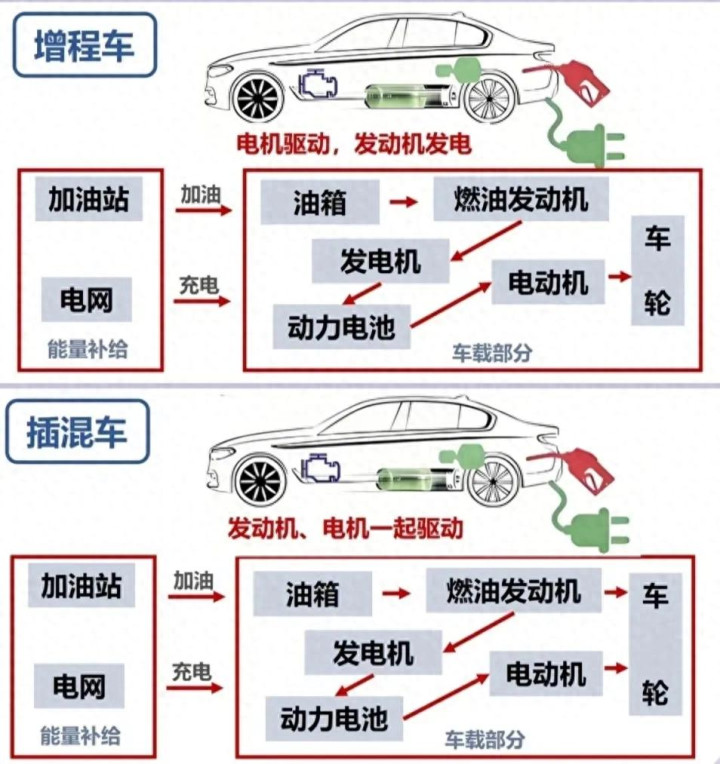

增程不如插混? 混动车到底是选插混还是增程?

混动技术之争的本质,是能量传递路径优化的终极较量

能量传递效率决定能效上限

增程式(REEV)的串联式瓶颈

采用单一电驱路径,发动机仅作为增程器发电,全程不参与机械驱动。能量需经历“燃油化学能→机械能(发动机)→电能(发电机)→机械能(驱动电机)”双重转换,每次转换损耗15%-20%,系统综合效率仅75%-80%。

高速工况缺陷:发动机高转速发电(普遍>3000rpm)导致NVH恶化,且能量二次损耗使油耗飙升。实测表明,120km/h巡航时油耗较插混高40%-55%。

插电混动(PHEV)的串并联优势

多模式智能协同:支持纯电、串联(发动机发电)、并联(油电共驱)、直驱(发动机直驱)四模式。以比亚迪DM-i为例,高速工况发动机通过变速器直驱车轮,规避电能转换损耗,能量利用率达95%。

热效率突破:专用发动机(如比亚迪骁云1.5L)热效率达45%,较增程器(普遍40%左右)提升15%,直驱模式油耗降低30%。

全场景油耗差距显著

城市亏电工况

相同排量下插混依托智能串并联切换,亏电油耗稳定在4.0-4.5L/100km;增程式因发动机频繁启停发电,油耗达6.0-7.0L/100km差距40%-55%。

高速亏电工况

插混直驱模式油耗5.0-5.5L/100km(发动机维持1600rpm高效区);增程式因双重能量损耗+高转速发电,油耗飙升至8.5-9.5L/100km,差距70%-90%。

极端环境衰减

低温环境(-20℃):插混发动机直驱模式能耗波动<15%,增程式因电池保温与发电需求冲突,续航缩水40%。

高原工况(海拔>4000m):插混涡轮增压补偿动力,衰减<10%;增程式电机散热受限,动力衰减达30%。

对于以下问题插混有工程级解决方案

发电功率瓶颈

增程式发动机功率相对小,需同时供给驱动电机并补偿电池损耗。当SOC<15%时,系统强制限制电机输出功率(如理想L7百公里加速从5秒跌至9秒)。

插混在并联模式下可释放发动机100%功率(如吉利银河L7的1.5T发动机),与电机功率叠加实现全工况无衰减。

动力冗余安全

插混双动力源互为备份:电机故障时发动机可独立驱动,电池失效时混动模式维持基础行驶能力;增程式完全依赖电驱系统,单一故障即抛锚。

插混的长期价值锚点

电池寿命管理

增程式因大电池深度循环(市区通勤需日满充满放),8年容量保持率约70%;插混通过浅充浅放策略(SOC维持30%-80%),实测8年衰减<15%。

机械可靠性

增程器持续高转速发电(平均2500rpm),10万公里后大修风险较插混发动机高40%;插混发动机直驱模式减少运行时间(仅为增程器的50%-60%),机油更换周期延长至1.5万公里。

为何推荐插混?——三大不可替代优势

全场景能效统治力

多挡DHT技术(如长城Hi4的3挡)覆盖20-120km/h高效区间,高速直驱油耗比增程式低40%,年均2万公里用户可省油费7000元。

无充电焦虑的能源自由

馈电状态下仍保持3-5L/100km超低油耗(如比亚迪秦l DM-i),加油5分钟续航1000km,彻底解决里程焦虑。

极端环境适应性

-30℃低温启动可靠性提升50%,高原动力衰减<10%,适用疆域远超增程式。

选车路线的精准匹配

首选增程式场景:日均里程<80km、充电桩覆盖>90%、年均高速占比<20%的温和气候区用户。

必选插混场景:

跨城通勤(年均高速>2万公里)

无稳定充电条件

高寒/高原地区用户

追求全生命周期成本最优

总结:增程式是“纯电体验”的过渡方案,而插混通过多模域控制与智能能量管理,已成为高效混动的代名词。