98年清华小伙,如何带着一群草根在机器人马拉松中逆袭?

这是一场关于 " 可能性 " 的认知革命。

当松延动力创始人、混沌学园 6 期学员姜哲源带着草根团队闯入人形机器人赛道时,没人相信这群 " 三无创业者 "(无顶尖学历、无明星履历、无行业资源)能存活超过半年。

2023 年寒冬,他们艰难自筹资金造机器人,2024 年春节前夜全员死磕强化学习算法,2025 年押注机器人马拉松背水一战——松延动力用三次教科书级的逆袭,撕碎了硬科技创业必须依赖 " 豪华团队 + 天量融资 " 的行业偏见。

从融资 PPT 无人问津到世界机器人大会惊艳全场,从地下室调试算法到抖音爆款制造机,这家公司用实打实的经历,丈量出一条技术公司创业的生存公式:用 Demo 击碎质疑,用热爱筛选真金,用极致性价比穿透市场迷雾。

以下,是姜博士在 2025 年李善友开年大课上的演讲。

大家好,我是松延动力创始人姜哲源,作为一家初创科技公司,我想为大家分享我们的创业故事,也就是我们在创业过程中经历了哪些坑,迈过了哪些坎。

融资生死局:

草根团队的 " 别墅实验室 " 突围

第一道坎是在 2023 年 9 月,当时我想从学校出来创立人形机器人公司。那时这个赛道还处于萌芽期,市场热度远不如现在,所以融资环境也更为艰难。而且人形机器人的研发需要持续投入,但实际融资难度还是超出了我们预期。特别是当时的投资机构对创始团队的背景尤为看重。当时同批在这个方向创业的既有清华教授、海归博士,也有大厂高管和一些连续创业者。和他们相比,我们的团队背景可以说完全草根,是最不起眼的那一批人。

当时我正在清华读博,如果我选择退学创业,意味着我是凭借着本科生的学历——既非国际知名科工院校毕业,也没有相关行业经验去进行创业的。而且我们的团队真的是完全的素人团队,当时我们的合伙人是一位投资机构的 VP,他负责我们的融资和商业化,另外两位工程师分别专攻算法软件和机械结构。整个团队在职业履历上没有任何亮眼之处,完全由草根创业者组成。这样的背景使得我们起步阶段就非常困难。

一开始,我们就遇到了融资困境。我们接触了很多人民币、美元的投资机构,但因为我们团队背景的问题,所以接洽基本上都是不了了之。人形机器人这么大的赛道,没有投资人愿意相信我们这样一个 " 草台班子 " 能够真正造出并且造好人形机器人,也是不难理解的。

再看我们的团队,很多团队内的小伙伴们基本上都已经在原单位离职了,很多人都没有了收入;而且大家也有自己的家庭负担,所以如果我们第一笔钱没有办法快速融到的话,那么我们好不容易攒起来的团队很可能会快速解散。

所以我们整个项目在当时就处于风雨飘摇的边缘。团队留不住人,就没有高质量的 Demo,而没有人做这些 Demo 上的技术验证,那么就更拿不到融资,这就会让我们的工作进入到一个完全恶性的循环里。

那么我们当时是怎么做的呢?

我们发现当时这个赛道内基本上所有团队都是很早期的阶段,很少有真正能拿得出手的产品去给公众展示,能够展示出一台完整的人形机器人的团队更是凤毛麟角。所以我跟我们合伙人一起商议,决定我们自掏腰包先做出能够展示我们能力的产品,这样或许对融资会有帮助。于是我们大概凑了凑钱,我跟我爸妈要了点钱,他自己也从家里拿了一些钱,我们凑了 100 万。然后在北京顺义的丽来花园租了一栋别墅,我们就直接开始干了。

经过一段时间的钻研后,我们造出了人形机器人。之后,我们就在这个赛道内有了一点稀缺性,立马就有投资机构感兴趣了。清华系的很多投资机构快速帮助我们完成了种子轮融资,让我们获得了 760 万元的资金。这时,公司相比初创时期稍微稳定和安全了一些,我们也得以从别墅搬出,进入到了一个科技园区,正式迈进了一个新的创业阶段。

除了搭建出硬件外,我们在拿到种子轮的投资后,又快速地完成了从一个硬件样机到整个嵌入式跑通、再到整个算法全跑通的全过程。我们用了一个多月的时间,实现了从一个想法到造出整个人形机器人、再到机器人能够走起来的大跨越。一个多月的时间我们团队已经能够使机器人学会踏步,这使我们又快速收获了一轮投资,大概有两千五百多万元。直到这时,我才感觉到我们公司短暂地脱离了危险期。

但好景不长,仅仅三个月的时间,我这个创始人就差点又把公司折腾倒闭。这是我们遇到的第二道坎——技术瓶颈和人才瓶颈。

技术悬崖边:

三千万元学费买来的认知升级

经过前两轮的融资,我们大概拿到了三千三百万元的投资。我虽然是公司的创始人,却不过只是一个 98 年才出生的小孩,在此之前我完全没见过这么多钱,我接触到最多的钱就是每个月拿到手 2000 元的生活费。所以,当我发现可以支配三千多万的时候,我觉得自己就像世界首富一样,觉得自己的钱根本花不完。所以当时我犯了一个很多创业者都会经常犯的错误——一有钱就开始盲目扩张。

在当时,我们开始疯狂地招兵买马,这使得我们团队快速膨胀,单月的 Cash Burn(现金消耗)飙升到三百万。到年底的时候,财务忧心忡忡地过来跟我算账,我们一算才意识到:公司账上的现金仅够十个月的运行了,这个指标十分危险。

但在当时我并没有很紧张,因为我觉得第三轮融资已经箭在弦上了,新资金的注入应该没什么问题。但是没想到第三轮融资真的再次遇阻了,为什么?当时我们公司的人员的确越来越多,机器也造得越来越多了,但是新一代机器人的硬件存在严重问题,根本无法实现行走;而且上一代机器人算法的 demo 开发也很久没有更新——也就是说,从做出上一代能够行走的机器人之后,我们整个团队的技术进展陷入了停滞,什么新的东西都拿不出来。

我们曾经一度认为自己算是全球范围内做运动控制这个领域最好的团队。为什么?就是因为我们团队在一个多月的时间里,从一张白纸到制作出一台能走的人形机器,这在世界历史上都是没有出现过的事情。所以团队内每一个人的 ego 都迅速膨胀,所有人都沉浸在一种 " 我们特别牛,我们最牛 " 的团队氛围中,每个人都有自己的想法。这就导致一个什么问题?团队完全没有办法指挥,我提到的问题以及我的决策都没有办法完成有效的落地。

所以,总结当时的运营状况:公司现金流仅能支撑十个月的运营周期,团队内自我认知严重失衡导致执行体系瘫痪,技术优势的窗口期又在快速地流失。更具有讽刺意味的是,我们初期确实在运动控制领域保持着领先地位,但随着竞品团队密集发布新的 demo,其中多项指标已实现技术的反超。作为创始人,我不得不在创业三个月后就直面企业生存危机,这种失控的态势完全背离了我的战略预期。毫不夸张地说,公司当时已呈现出典型的创业失败企业的所有征兆。

那段时期,公司情况的严峻程度远超初创阶段的融资困境。2024 年那个春节是我最煎熬的决策窗口期——我一遍遍向潜在的投资者发送融资简报,同时,更多时间我也在系统性地思考破局方案。

总结下来,我们当时团队有三大症结:组织结构失能、资金链告急、技术壁垒弱化。这三者已形成相互牵制的负循环:管理混乱拖累技术迭代,技术落后加剧融资困难,资金短缺又进一步瓦解了团队的凝聚力。如果要改变的话,最根本性的破局点在于启动组织变革,要打破这个负循环扭转乾坤。本质上还是需要在团队中进行改革,通过重塑执行力、重建技术优势,从而重新建立 " 技术突破 - 资本注入 " 的良性循环。

怎么实现这一变革?怕花钱只有死路一条,我索性决定赌一把,进行一次向死而生、逆向操作:我在内部启动了二次创业,重新开始招兵买马,希望重新打造一支能听指挥、能打胜仗的团队。

当然,这个决策并非无来由的判断。我其实有一个基于技术的判断,就是当时人形机器人主要用的是模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)这样的方法做运控,这种传统方法当时我认为一定会被一些新的方法,也就是被深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)替代。因为我本身是强化学习算法出身的,所以我有这个判断。

但当时的问题是整个行业几乎所有人都有这个判断,所有的公司都在招募强化学习算法的工程师。而我们团队都是做模型预测控制算法的,并非强化学习的技术路线,所以我决定从强化学习技术切入,重建我们的算法团队。

但市场上对强化学习工程师的需求是巨大的,而市面上工程师的供给是严重不足的。市场上有做过腿足式机器人经验、同时也做过强化学习算法的工程师真的是凤毛麟角,非常的稀缺。所以人才的价格相当高,当时行业内的头部企业给到这些明星选手的月薪资都达到了一个很夸张的程度,我们也难以承担。

但我们公司当时是什么情况呢?其实我们当时正处于多重资源的约束状态:财务层面,运营资金临近枯竭且缺乏市场知名度;技术团队构成方面,我们内部既没有具备强化学习算法专长的核心成员,硬件的开发也尚未形成稳定的平台——这对算法的调试形成了基础性地制约。那么,在接触了几位机器人强化学习领域内的明星选手后,客观来说,我们养不起这些工程师,我们也没有名气吸引到这些工程师前来任职。

当时行业的同行对于强化学习技术路线的确定性认知与我的判断基本一致。但我认为我的差异化洞察在于:人才稀缺性的本质并非技术复杂度本身,而是特定领域交叉能力的供需失衡。具体来说,多数具备强化学习理论储备的研究者缺乏腿足式机器人硬件的实操经验——这种经验缺失本质上是由于缺少项目实践而非能力短板。基于这样的判断,我们调整了人才筛选的策略,决定定向筛选理论基础扎实、具备高成长潜力的工程师来进行体系化地培养。我坚信,只要热爱人形机器人行业,具有高成长性,这些工程师们完全能够成长为具备独立承担项目职责的专业技术骨干。

那么,对于我们的挑战就在于,如何找到真正有潜力能够做出很好的人形机器人运动控制效果的这些人,于是我专门出了一套题——主要是要让一台四足机器人在一个仿真器里以双足的形式走起来。而这套题目基本上就涵盖了强化学习在腿足式机器人训练里的一些核心方法,既考验了候选人的算法理论知识,也考验了他的 coding 能力,包括调参能力,甚至也考验了他们对一些新算法的理解。所以能做完这道题的人在我看来一定是好苗子,他的基础一定足够扎实,成长性也一定足够强——这些人是值得我压注的。

另外,我以这样的方式来筛选人才的目的还在于,即使我这个人不出名,但是我出的题能够让候选人意识到这家公司的老板是懂技术的,能够给他一种老板不会乱指挥的判断,让他认为应聘之后能够在这家公司学到一些东西。

而且,如果一位候选人自愿投入两周时间并自费租赁算力完成我们的试题,这本质上也构成了有效的自我筛选——他要么是处于职业空窗期的技术人才,要么对人形机器人领域十分热爱,愿意钻研其中的难题,这些特质对于我们新组建的核心团队来说都十分重要。

从三月底开始,我们的第一位强化学习算法工程师正式入职,到了 5 月初的时候,我们整个强化学习算法的流程就已经全部跑通,我们接连实现了机器人的走、跑、跳、单腿跳这些高能动作——我们快速从一个落后的状态全面实现了超越。在 2024 年世界机器人大会上,我们是全场唯一展示了奔跑和跳跃的人形机器人厂商。我们也因此成功完成了 pre-A 轮的融资,拿到了五千多万元的融资,把公司从 ICU 里给抢救出来,并成功进入了下一个良性发展的周期。

商业化迷途:

从实验室 Demo 到现象级爆款

但迈过前两道坎之后,第三道坎接踵而来,这一次的危机与以往不同,它更像是一个陷阱,会慢慢将我们拖入泥潭。

进入 2025 年,我们其实面临着一个新的挑战:商业化。因为我们整个公司从团队构成上来讲全是搞技术的,全是研发,没有一个做市场的人,也没有一个做销售的人,中后台除了行政、财务人员之外,没有任何跟市场相关的人员。再加上我们也从来不做宣传,这导致我们这样一家技术相对领先的机器人公司,在行业内几乎没有什么知名度,以前我经常说酒香不怕巷子深,但实践证明:如果巷子太深,那还是相当可怕的。

当时整个行业是什么情况?我们的竞争对手们基本上都在借助着宇树机器人在春晚的那波热度疯狂推进商业化。他们都有完善的运营团队,都有自己做自媒体的人、做销售的人。当时一些我们的同行公司,可能一个月的出货量就有几十台——而我们当时甚至连相关的专职人员都没有。在这条新的赛道上,我们已经不是慢了一步的问题,而是一个整体战略性落后的问题。如果不破局,未来我们一定会被边缘化。

所以,我开始考虑如何实现破圈。但在当时,我们整个团队全是做技术的人,没有人懂得怎么做运营,怎么做销售,怎么去做流量。怎么办?我想先进行学习。所以我给我们团队报了线下流量大课,而在听完这个课程之后我们就明白了,我们对这一行是完全不懂的,我们对运营的理解相当肤浅。

所以回北京之后,我们立马开始评估,我们认为公司除了在技术方面有长处之外,其他的领域依然身处险境,如果我们无法利用自身的技术优势迅速破圈,那么在短短两个月的时间后,我们一定还是会走向凋亡。

我们开始思考,该用什么样的技术去帮助我们破圈。我们当时发现的破圈技术是后空翻,我们认为这项技术是有吸引眼球的噱头效果的,于是我们把它作为我们第一波流量的引爆点。

为什么我们会这么判断?就是因为后空翻足够难,它其实是对机器人硬件算法的一次综合考验:从硬件的爆发力到硬件结构的可靠性、稳定性,再到电池的放电能力,再到算法需要让机器人工作在自己的极限工况下等等,都说明这个事情特别难。

所以这件事也成为了我亲自抓的一个 " 一把手工程 ",我们团队目标明确,就是要用技术做流量、用流量推进我们的商业化。于是在过年之后,我给大家开了一次大会,我要求我们团队所有人统一思想,每一位工程师都为这个结果负责,为后空翻这个 demo 的结果拼尽全力。

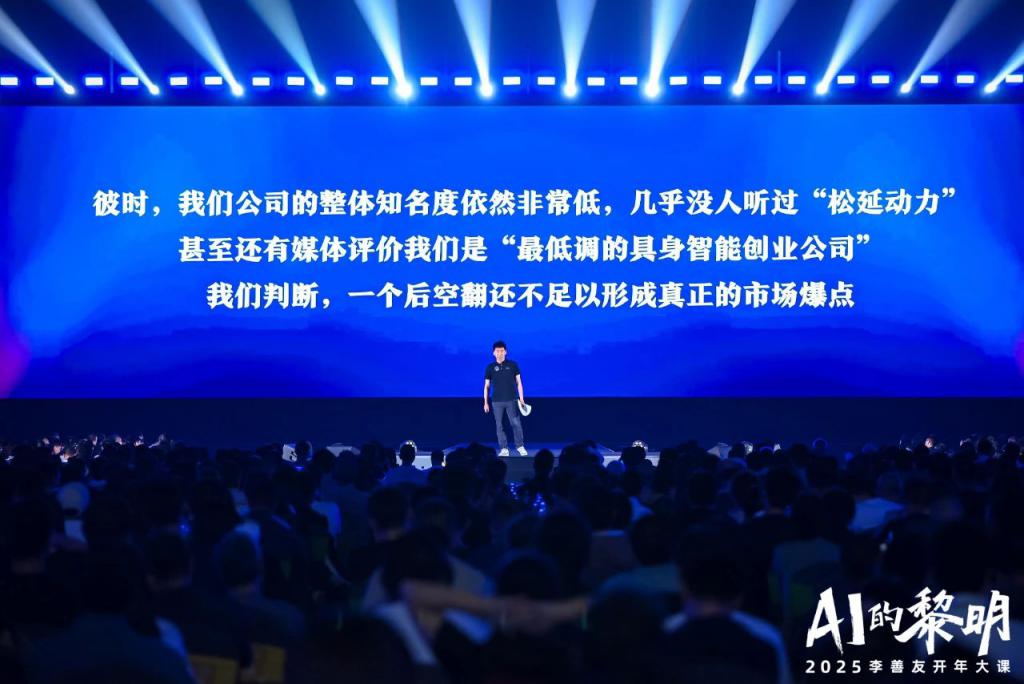

这个事儿非常困难,我们也经历了很多调试失败。在经历了一些波折后,我们还是把空翻这个 demo 给做出来了。但是当时我们评估了发现,我们公司整体的知名度是非常低的,没有人听说过松延动力这个名字。甚至当时有媒体评价我们是最低调的机器人创业公司。另外,空翻这项技术也不是绝对稀缺的,国内一些机器人公司如宇树科技已经做过空翻的 demo 了,所以我们判断一项空翻技术并不足以形成真正的市场爆点,我们觉得还需要再添一把火。

该怎么做?我们发现整个行业内产品的毛利还是偏高的,对于一个有这么多同行的赛道,这种情况一定是不可持续的。所以我们做了一个决定,我们把开模压铸后整机的 demo 成本算了一下。在此基础上,我们制定出一个极具冲击力的价格:三万九千九百元。我们认为把极致性价比和我们空翻的 demo 一起放出来,这样的一次营销事件是有可能带来比较不错的反响的。

在 3 月 1 日我们团队内招募的新媒体运营负责人入职,3 月 14 日我们发布了价格以及展示空翻技术的视频,最终真的实现了出圈——在我们视频发布以后,我们在抖音做了 1 个小时的投流并直接获得了几百条的销售线索。随后,我们也快速搭建了我们的销售团队,真正意义上实现了从技术到运营再到销售的一个完整闭环。

其实在我们发布这个作品之前,有很多老股东都表达过对我们的担心。甚至有人还托人来过问为什么松延没声了,公司有情况吗?但在视频发布以后,我们几乎每一位老股东都转发了我们的这个视频,我们真正的出圈了。

在发布以后,有位老股东跟我提到了一个消息,就是北京即将举办机器人马拉松比赛。我敏锐地意识到这可能是一个巨大的流量机会,因为届时会有近千家媒体到场观赛。而从我们发布视频到机器人马拉松比赛,期间也就只有一个月的时间了,但我们团队刚刚经历过上一轮高压的算法开发、调试备战,大家其实都有些人困马乏。

但是我们判断这一定是一次机遇,我们应当带着作品参加。于是我又进行了一次动员,再次以 " 一把手工程 " 的态度带领所有人重整旗鼓,重新进入备战状态。从硬件组到算法组,公司又进入了连轴转的状态。当时为了这个事儿,我自掏腰包给公司买了辆三轮车,用来测试机器人(因为人跟不上机器人的跑步)。最终的结果我们也都知道了,在我们这辆三轮车的加持下,我们包揽了马拉松比赛的第二、第三名,小顽童和旋风小子成功出圈了,我们也是真正意义上获得了泼天的流量。截止到目前,我们人形机器人的订单总量已经突破了 1000 台——我们整个全年的产能都被用完了。

图示为松延动力 N2 机器人小顽童在机器人马拉松比赛冲线瞬间

回头来看,我们从年初那会儿连一个销售订单都没有、连一位做运营的人员都没有的状态,到现在销售订单、流量双双破局,我们仅仅用了两个月的时间,这真的是我们整个团队拼出来的一个结果,我们也算是平稳地迈过了第三道坎。

当然,我们也很清醒,这波流量其实是可遇而不可求的一个爆点事件。真正的挑战是未来怎么把一次性的热度转化为长期可持续的商业化能力。所以在 5 月 11 日我们将会在北京市未来科学城举办生态大会,邀请我们所有的渠道合作伙伴一起来参加现场活动,拓宽我们的渠道商和经销商,加速我们在全球的布局。

创始人手记:

硬科技创业的三重启示

总结一下我们遇到的三个坑。第一个坑是融资突围,当时我们是怎么做的?我们是用实物的 demo 去突破信任壁垒——这比单纯讲商业变化逻辑要更有效。第二个坑是技术及人才瓶颈,我们通过挖掘潜力人才,而非盲目追求豪华阵容,最终实现了人才的突围。第三个坑是流量、销售陷阱,我们通过策划两场营销事件来扩大声量——这也提醒我们,哪怕技术再牛,企业的商业化也同样需要学会做流量。

尾声:

创业的本质,是一场对抗熵增的远征。

2023 年的北京顺义别墅里,姜哲源用 100 万自筹资金撕开了一道裂缝:这是一种反直觉的创业逻辑,这是在打破迷信 " 精英主义 " 的认知茧房。

同样,我们也不想将其简单定义为一个 " 励志故事 ",松延动力的故事或许会提醒我们:下一次创业者的创新革命,未必藏在硅谷的实验室或华尔街的估值模型里,而可能蛰伏于某个草根团队的地下室。

那里,一群 " 技术游侠 " 正用螺丝刀与代码,雕刻着属于未来的 " 人形史诗 "。当最后一颗螺栓拧紧时,我们会终将明白——

所谓创新,不过是让世界重新相信:未被盖章的想象,才是唯一的通行证。

无论是公司发展,还是个人成长,我们总是会遇到局限。

如何打破自己乃至团队的局限,走向更广阔的天地?

认知是解开这一问题的关键钥匙。

凯文 · 凯利、彼得 · 圣吉、尤瓦尔 · 赫拉利、张首晟、周其仁、俞敏洪、左晖……

混沌老师用 600 多堂认知大课为创业者支起火把,照亮前路。

扫描下图,和混沌一起早半步认知这个世界: