微软n+8裁员背后:外企人的职业安全垫正在变薄

不要羡慕 n+8,他们未必能在 8 个月内找到工作 ……

周末里,传来微软和松下裁员的消息。

听到这两个消息,很多打工人的第一反应依然是外企裁员,外企衰落的话题。

但事实上这两家公司裁员的逻辑并不相同。

简单的说,松下裁员是业务原因,开始转型,所以需要裁员,这次松下裁员是全球性的,每个国家都裁,裁 1 万人,有 5000 在日本。

而微软不同,微软早在多年前就开始有计划的把中国团队缩减,给了不少中国的微软工程师搬到美国和欧洲工作的机会。

业务原因我能理解,毕竟作为打工人,如果公司业务出了问题,我们多多少少是有感触的,有感触就意味着我们能做一些准备。

但微软并不是业务原因。

微软的行为,事实上在告诉外企人,尤其是关键行业的美资企业打工人,即便你身处一个蓬勃发展的行业里,在一个发展良好福利可观的外资公司,你可能以为自己可以在这家公司干到退休,但事实上,你的「安全垫」并没有那么保险。

我去年写过一篇关于外企在华遇到哪些困境的文章:《2024 年的外企到底怎么了?》。

有不少外企在华业务发展多多少少遇到一些问题,一方面中国的经济增速放缓了,给外企们原先的预期也不得不随之降低;另一方面,竞争更加激烈,去年伴随保时捷中国裁员的消息,小米仿保时捷风格的 su7 上市,交出了不错的成绩。

但微软不属于,这种类型的企业有足够的竞争力和护城河,微软扶持了 OpenAI,在过去两年风头甚至盖过了谷歌。他们的裁员,更多来源于「中美脱钩」。

而对于所有外企打工人来说,「中美脱钩」一定会影响你的职业生涯,所以必须纳入我们职业规划的考量中,且需要给予较高的权重。

这件事在可见的未来(起码是十年内)是不可阻挡的趋势,无论是民主党还是共和党当政。

不要存在侥幸心理。

职业规划的权重:平衡记分卡

我早年写过一篇文章,描述过我自己职业规划时给 offer 打分的方式。

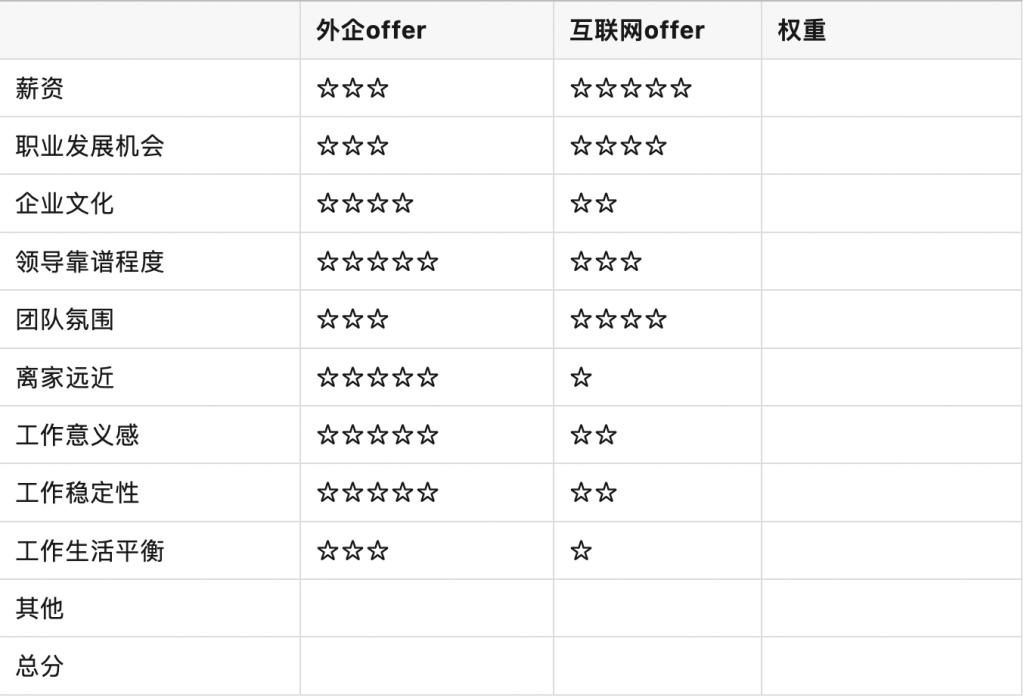

打分的逻辑很简单,对比两个不同的机会,选择其中我比较看重的因素,并给这些因素打上权重,最后看哪个 offer 的得分更高。这种打分方式的官方名称叫做「平衡记分卡」。

举个例子,比如我们需要对比两个 offer。

第一步,先把自己关注的所有工作因素都罗列出来,然后针对不同的 offer 给予打分。比如互联网公司薪酬更高,就打 5 星;但裁员频率高,工作稳定性更差,就打 2 星。

其次,我们给每个关注的因素打权重。

比如,说虽然互联网薪酬更高,5 星,但是你家里有矿、不在乎钱,那这个权重就打 1 分;

再比如说,你的身体状况不适合加班,必须工作生活平衡,那么这个权重就打 5 分。

最后,汇总给个总分出来。

过往,中美脱钩这件事,我会放在「职业发展机会」中,做一个子项目。毕竟影响我未来职业发展的因素太多了:从行业、到岗位、到公司的晋升方式,到上司手里的资源,到我自己接触的项目 ……

相比起来,很多因素都比中美之间这事情大很多。

作为打工人,我一直认为我们更应该关注实际利益,而非宏大叙事。把重点放在钱和职业前途上,才是最重要的。

但现在,情况发生了变化。

未雨绸缪:如何应对脱钩现实

2-3 年前,一位芯片行业的从业者,来咨询我 offer 选择的问题,他当时有俩 offer,一个是国内民企,但感觉上不太靠谱;另一是美资企业,但他怕美资未来迟早要跑。

当时的芯片行业是这样的,受监管很严格。

很多时候美资的芯片公司不是赚不到钱,而是客户拿着钱往他们手里塞,但他们没法卖 ……

当时,张江恰好有一家美资芯片公司裁员,给出了 n+3 的 offer,但员工们很难接受。这个新闻在当时非常引人注目。

所以这位求职者特别焦虑,一方面他确实很想要这个 offer,另一方面,他也非常担心,自己年近 35,万一他也领了 n+3,他不确定民企会不会要他。

很多年轻的朋友往往会非常喜欢 n+3/4/5 系列。举个例子,当年 LinkedIn 的 2n+3,让不少朋友可以在家待业一年,也不担心收入来源。

但对于我这样 35+,甚至 40 岁以上的打工人来说,n+3,甚至 n+8 也依然会让我们产生非常大的焦虑。

因为能在外企坚持 n 年的打工人,往往已经习惯了外企的一切,重新回到市场上就业难度是很大的。

且不说绝大部分民企都有着隐形的 35 岁门槛,就算是民企愿意接受 35+ 的打工人,无论从工作氛围,团队配合,手握资源来看,重新回到求职市场的外企打工人们都会面临非常大的压力。

如果有的选,大家还是愿意继续留下,而非一次性领取 n+8 的大礼包。

当那位咨询者抛出这样的问题的时候,我没法告诉他这家芯片外企不一样,它一定不会裁员。

所以我反问了他几个问题:

你的岗位竞争力如何?如果把你放在民企中,你是否还能找到合适自己的位置?薪酬也不会有太大变化?你在行业里有没有一点自己的个人品牌?市场上会不会经常参加各种大小峰会或者沙龙研讨会?有没有机会做一些演讲?你在这个行业里的人脉仅限于外企吗?还是也能覆盖民企?给你介绍岗位的猎头是哪家公司的?你觉得靠谱吗?他们只服务外企吗?还是也服务民企?

每一组问题对应一个我想要了解的关键因素:

能力影响力人脉资源

在我问完之后,这位咨询者很快回复了我:「你问得太好了,给了我非常好的思路,但我得重新思考一下。」

于是我们结束了电话。

坦率说,我对芯片行业的认知肯定是不如他的,我不可能告诉他某家企业的未来,也不可能更精准判断行业的发展趋势和芯片行业民企的用人逻辑。

我能分享的只是大逻辑。

但对他来说,这也足够了。

和聪明的职场人沟通很开心,一点就通。

写在最后

大概 2 天后,他给我微信写了足足七八百字的总结。

核心观点是:他并没有做好这些准备,但他依然决定接这个 offer。

理由是,他的能力和经验在行业里是有一定稀缺性的,但他的问题是,知道他有能力的圈子很小,所以他要做的是提升自己在行业里的影响力和人脉。

他距离 35 岁还有 2 年多的时间,他相信这个时间足够他积累更多的软实力,也相信自己即便在外企撤离的大背景下,也能在民企找到合适自己的机会。

现在回想起来,我依然很佩服他。

当时的我,还坚信「全球化」是大趋势,即便偶有曲折,但大趋势方向不会变。但他已经敏锐感受到了全球右转,保守主义抬头的现象,并和自己的职业发展挂上了钩。

在我看来,这应该是外企人职业规划的榜样。

他能够识别风险,但他也不会因为风险的存在而逃避,他选择找出应对策略,减小风险带来的伤害。

所以啊,就像鲁迅先生说过的:

真的勇士敢于直面惨淡的裁员,敢于正视淋漓的 n+8。

本文来自微信公众号 " 瞎说职场 "(ID:HRInsight),作者:Sean Ye,36 氪经授权发布。