从大海到大山——李宝林艺术研究与捐赠展在中国国家画院举办

部分嘉宾合影

3月29日,由中国国家画院主办,中国国家画院美术馆、《中国美术报》社承办的“从大海到大山——李宝林艺术研究与捐赠展”在中国国家画院东楼展区一层启幕。

靳尚谊宣布开幕仪式启动

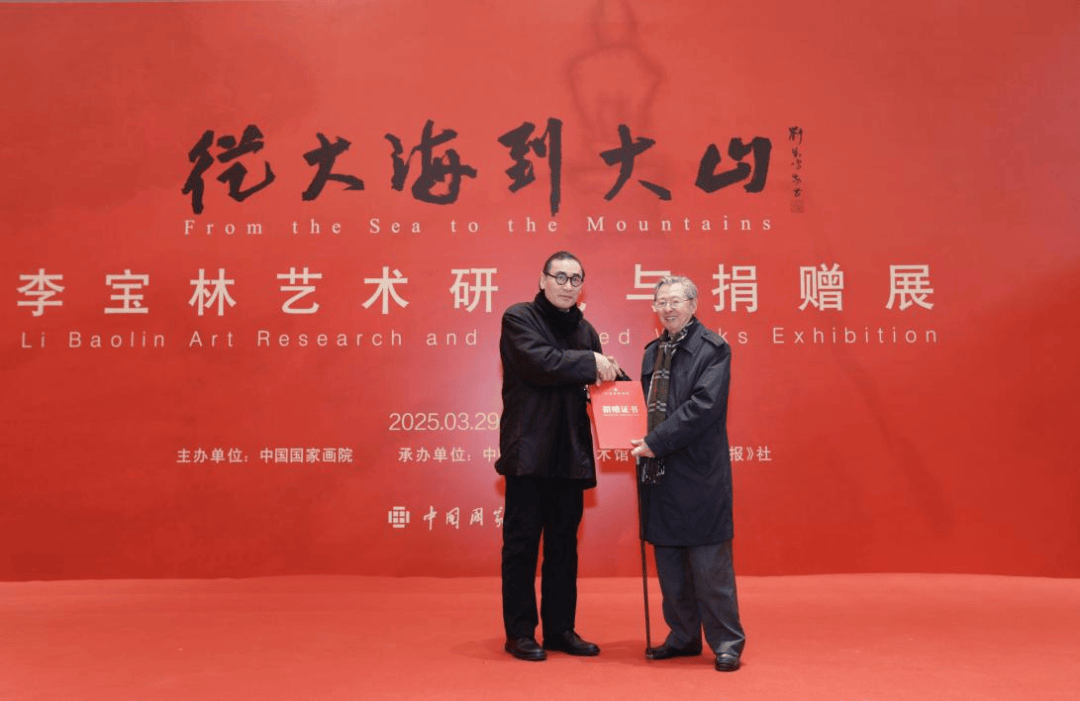

原文化部部长蔡武宣布“从大海到大山——李宝林艺术研究与捐赠展”暨“大山回响——李宝林师生作品展”开幕。开幕式上,中央美术学院教授靳尚谊首先宣布开幕仪式启动;中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣,中国国家画院原院长、中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳,中国美术家协会分党组成员、秘书长王平,中国国家画院研究员王鲁湘,中国画学会会长田黎明,湖北美术家协会原副主席董继宁,捐赠艺术家、中国国家画院院务委员李宝林先后致辞;随后,中国国家画院原院长卢禹舜代表画院接受李宝林捐赠作品;刘万鸣为李宝林颁发捐赠证书。开幕式由中国国家画院党委副书记、纪委书记王青云主持。

开幕式现场

原文化部副部长、中国艺术研究院原院长王文章,中国文学艺术界联合会原党组成员、副主席杨承志,中国文学艺术基金会理事长左中一, 湖北省原副省长刘友凡,中共中央宣传部原秘书长官景辉,中国国家博物馆原馆长吕章申,中华全国归国华侨联合会原副主席李卓彬,《瞭望》杂志社原党委书记冯瑛冰,中央美术学院院长林茂,中国美术家协会原分党组书记徐里,中国美术家协会副主席贾广健,中国书法家协会副主席叶培贵,中国美术家协会原副主席何家英,中国国家画院原副院长赵卫、于文江,恒祥基业集团董事长、北京市工商联合会副会长李明,中国林业文学艺术工作者联合会副主席白煜章,巴黎中国文化中心原主任殷福,文化和旅游部艺术发展中心副主任乔宜男,中国美术馆原副馆长马书林;老艺术家张立辰、石齐、郭怡孮、张祖英、杨力舟、王迎春、姜宝林、赵力忠、孙贤陵、李延声、郭石夫、刘巨德、王天胜、李庚、孙增华、赵准旺、阮宗华、王孟奇、汤立、邓嘉德、王仲、赵建成、孔紫;李宝林夫人、画家陈雅丹,李宝林儿子、画家李九红等家属代表;王平、唐辉、严长元、石岩、李冬、彭利铭、于洋、葛玉君、岳黔山、杜松儒、韩学中、莫晓松、肖映川、周顺恺、张鸿飞、刘立勇、安树文、李东升、牛月星、张志英、傅以新、施江城、姜成楠、张坤山、秦文清、李雪荣、马学东、陆建华、周泓舟、陈琳、裘兆明、金连经、钱晓鸣、马小鸣、王元庆、马北北、张帆、王群、李祥、吴碧月、薛新颖、邱易琴、朱健林、焦新旺、王彬彬、李湘、董雷、卜登科、袁学军、李虹霖、陈明、沙永汇、邓柯、邱雷、任明辉、刘德峰、谢小铨、常欣、杜浩、金新、张苑、程兴林、苗再新、赵奇、邢少臣、张立柱、于新生、陈风新、林容生、王永亮、张录成、周尊圣、任惠中、王林旭、许俊、任戎、王辅民、刘罡、高天民、蔡大礼、卢志强、姚大伍、王登科、李晓柱、魏广君、张留成、高毅、郭子良、黄华三、赵建军、张公者、王心刚、林海钟、王德芳、石峰、李晓松、雷苗、王乘、王东声、申卉芪、徐冬青、王一帆、曾三凯、赵少俨、张晓东、马天羽、张卉、唐朝轶、张蕾、邱琳、任军伟、赵际芳、韩昊、张哲宇、付振宝、梅跃辉、陈散吟、卢虓、王聪丛、骆雪等李宝林的战友、同道及中国国家画院各处室负责人、艺术家;以及詹志峰、郭雯、秦岭、杨进民、胡江、王宏、吴建科、骆旭放、梁振华、冷旭、蒋彦、张明川、崔东湑、王利军、沉浮、陈芳桂、林映涛、高荐、杨惠东等70余位李宝林学生,共400余位嘉宾出席了开幕式。黄宾虹艺术研究会、金华市黄宾虹故居纪念馆、重庆市中国画学会、重庆画院、重庆美术馆等多家单位为本次展览发来贺信。

卢禹舜代表中国国家画院接受李宝林捐赠作品

杨晓阳致辞

杨晓阳认为,年届八旬的这批老艺术家,成为当下中国最受欢迎、风格最鲜明、辨识度最高的群体,此现象值得深入研究。李宝林是其中最具代表性的艺术家之一。以在世著名艺术家群体为例,若从其学术体系中剔除古人的影响、西方的元素、师承的痕迹以及流行趋势的渗透,这四者一旦剥离,多数人的学术体系便几近归零,其个人风格往往消解于这四者的杂糅之中。而李宝林却是真正保有独立艺术性的代表。若剔除这四者,李宝林留下的便是“ 大山回响”——这一展览承载着李可染先生的遗志,成为其艺术精神的当代延续。杨晓阳以“大、方、雄、厚”四字概括李宝林的艺术特质。大,在于画幅宏大,笔头粗犷,线条雄浑,整体气势磅礴。方,则是先生用方笔直入,不回锋,尤其大笔横扫时,书法中谓之切笔,入笔收笔皆方,即使中锋勾线亦不回锋,落笔亦是方笔收尾。其用笔方、造型方,横扫时常用大一号斗笔,扫出方块横面,棱角分明。雄,因大且方而显大方,画面积健为雄,加之层层叠加,用李可染、黄宾虹传授之积墨法,显厚重之感,力透纸背。李宝林用笔皆入木三分,中国画需厚,他画时气势磅礴,凝神聚气,全身聚力,凝重而大气,用笔如高山坠石。厚,则是前述所有积淀、中西结合之学习、现实主义基础及人物画过程之最终体现。祝贺此展览圆满成功,希望中国国家画院收藏系列不断迈向新高峰。愿李宝林先生身体健康,再攀艺术高峰。

王鲁湘致辞

作为与李宝林有着深厚渊源的同道,王鲁湘代表李可染画院、中国美术家协会河山画会献诗一首:“丹青不知老将至,岁月留痕若转蓬。生死刚正铸山骨,海岳胸怀歌大风。”这首诗恰是李宝林艺术人生的真实写照。首句既暗合孔圣“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的哲思,更彰显李宝林以笔墨对抗时光的永恒追求。次句“转蓬”之喻,既指李宝林从北疆黑土地到南海之滨再返京华的生命轨迹,亦隐喻其艺术探索永不停歇的精神状态。“生死刚正铸山骨”有着深层意蕴,李宝林壮年时两度直面开颅手术的生死抉择,为延续艺术生命毅然承担失语风险,当其执笔之手颤抖难控时,需屏息凝神方得落墨成线,这般以生命搏击艺术的刚毅决然,恰与其笔下铮铮“山骨”互为表里。观其山水创作,确如荆浩所言“生死刚正谓之骨”——摒弃肤廓之媚,直取山川筋骨,以铁线银钩铸就天地脊梁。末句“海岳胸怀歌大风”,既概括李宝林从万里海疆到帕米尔高原的壮游历程,更昭示其吞吐山河的审美胸襟,这种融汇江海奔涌与山岳雄峙的气度,与汉高祖“大风起兮云飞扬”的豪迈一脉相承,奏响了中国山水画的时代强音。

董继宁致辞

董继宁作为“大山回响——李宝林师生作品展”的参展艺术家和学生代表发言,他谈道:“自2006年李宝林老师提出‘大山回响’艺术理念以来,已历经17载耕耘。在老师‘有教无类、亦师亦友’的胸襟涵养下,我们先后在北京、广州、深圳等国内八座城市及泰国曼谷举办系列展览,既收获了社会各界的广泛赞誉,更在艺术实践中获得了弥足珍贵的成长。老师传授给我们的不仅是笔墨技法,更是‘为祖国河山立传’的使命担当;他传递的不仅是艺术理念,更是‘以丹青写天地精神’的人格力量。这份精神传承始终鞭策着我们:以赤子之心绘江山胜景,用艺术生命书时代华章。此次展览既是我们向师长前辈的学业汇报,也是与社会的艺术对话,更是李宝林老师带领我们共同谱写的大山交响诗。当笔墨与宣纸相遇,艺术不仅是创作者的人文关怀,更应成为观者感知生命的文化场域。我们以‘大山回响’致敬中华文脉的绵延不绝,用丹青画卷诠释真善美的永恒追求。”

李宝林孙女为爷爷献花

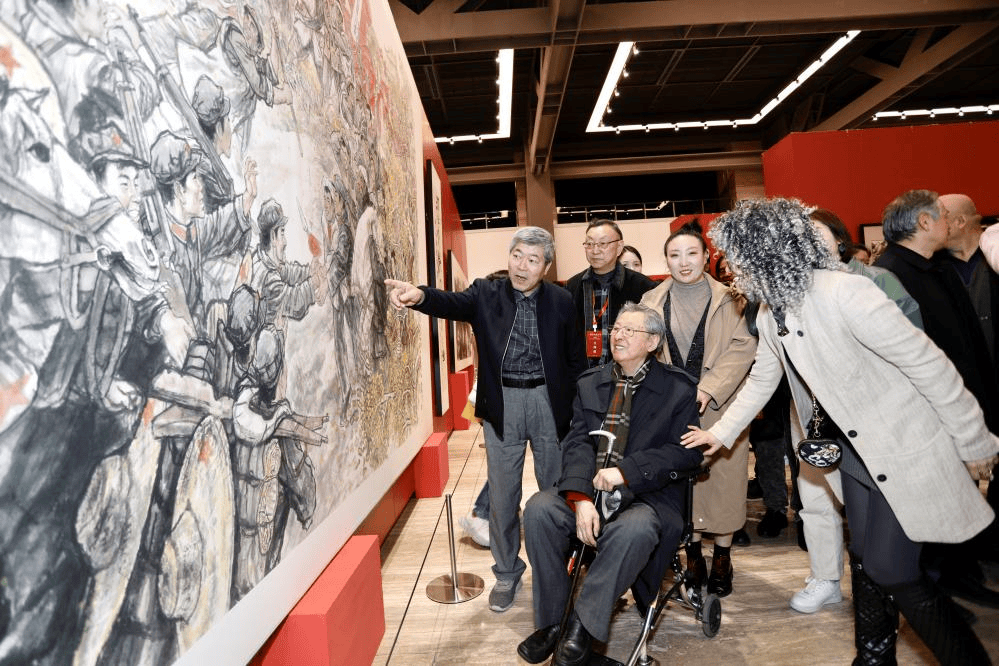

卢禹舜、李宝林与部分参展学生合影

据悉,展览将持续至4月13日。

展览现场

来源:中国国家画院